Boden

Klimatische Veränderungen prägen nicht nur Landschaften, sondern auch die Eigenschaften und Funktionen von Böden. Sie dienen als Lebensraum, nehmen Wasser und Nährstoffe auf, filtern Schadstoffe und speichern unterschiedliche Mengen an Kohlenstoff in Form von Humus. Klimaveränderungen beeinflussen das Gleichgewicht im Wasser- und Stoffhaushalt des Bodens. Intensive Landwirtschaft und Bauaktivitäten begünstigen mitunter die Folgen des anthropogenen Klimawandels.

Kernthesen

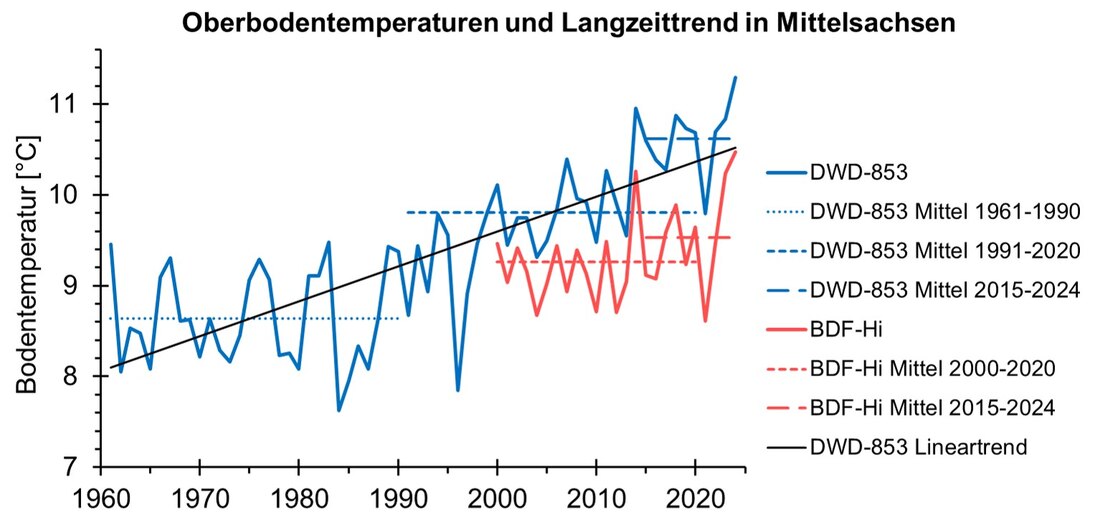

- Die Bodentemperatur steigt parallel zur Lufttemperatur an. Eine Absenkung der Temperaturen im Herbst tritt zu einem späteren Zeitpunkt ein.

- In langen Trockenperioden wie den Jahren 2018 – 2020 trocknen Böden bis in tiefe Schichten aus, was zu einem deutlichen Rückgang der pflanzenverfügbaren Wasservorräte führt.

- Starkregenereignisse und verringerte Versickerungsleistung führen zu vermehrter Bodenerosion, besonders bei Lössböden in Hanglagen.

- Der Klimawandel beeinflusst auch die bodenbezogenen Umsetzungsprozesse und Stoffausträge, wobei der Humusvorrat als CO₂-Quelle derzeit keine langfristigen Trends aufweist.

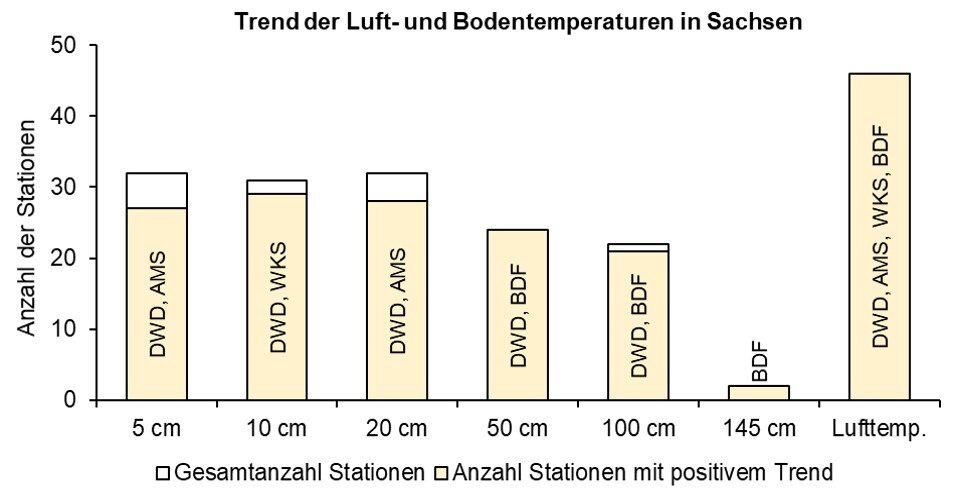

An allen betrachteten Messstationen in Sachsen sind ansteigende Bodentemperaturen im gesamten Bodenprofil messbar. In ca. 85 % der Fälle ist dieser Anstieg im Messzeitraum statistisch signifikant.

An der Mehrzahl der Stationen wurde ein signifikanter Anstieg der mittleren Jahrestemperaturen im Boden, sowohl im Oberboden als auch im Unterboden beobachtet. Dabei lässt sich kein räumliches Muster der Verteilung der Stationen mit positivem Trend in Sachsen erkennen.

Die Überschreitung von 5 °C Bodentemperatur im Frühjahr hat sich in der letzten Dekade an hin zu einer etwas früheren Überschreitung entwickelt; an einigen Stationen war ein schwach gegenteiliger Trend oder kein Trend zu erkennen (siehe Faktenblatt). Dazu können hier derzeit keine eindeutigen Aussagen für Sachsen abgeleitet werden. Bei der Unterschreitung von 5 °C Bodentemperatur im Herbst scheint sich dagegen an fast allen Stationen das Auftreten geringer Bodentemperaturen hin zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr zu entwickeln.

- Faktenblatt: I-Bo-1 Bodentemperatur (*.pdf, 0,65 MB) Stand: 30.01.2025

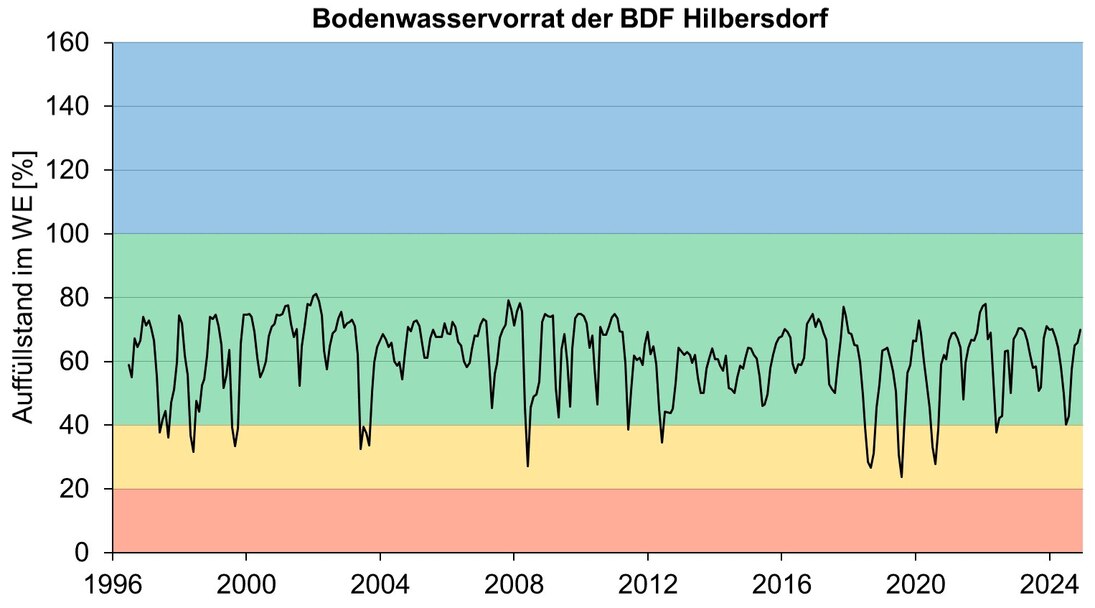

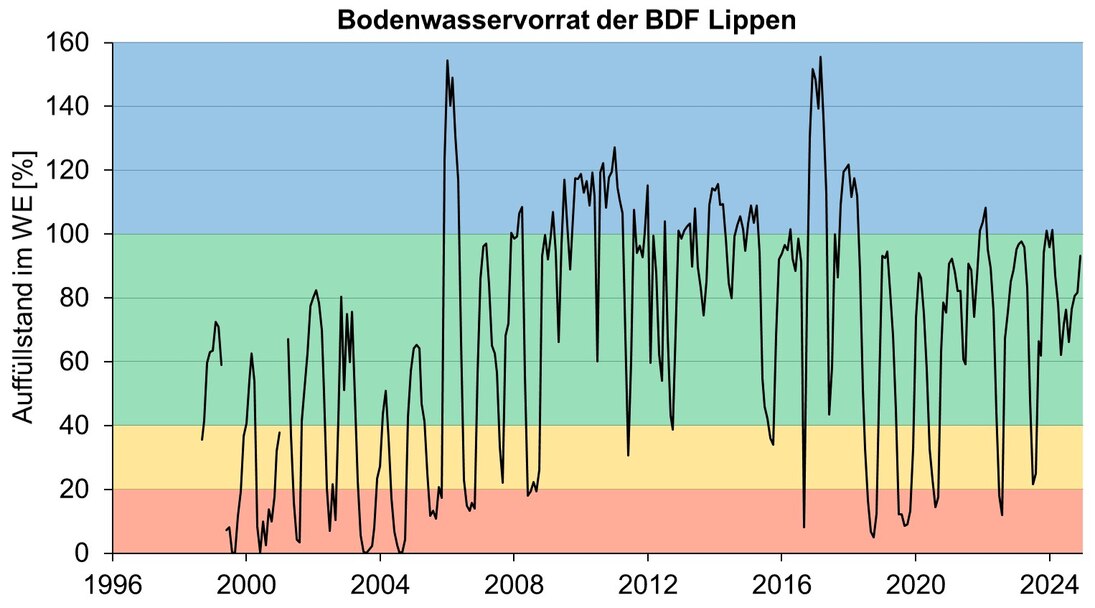

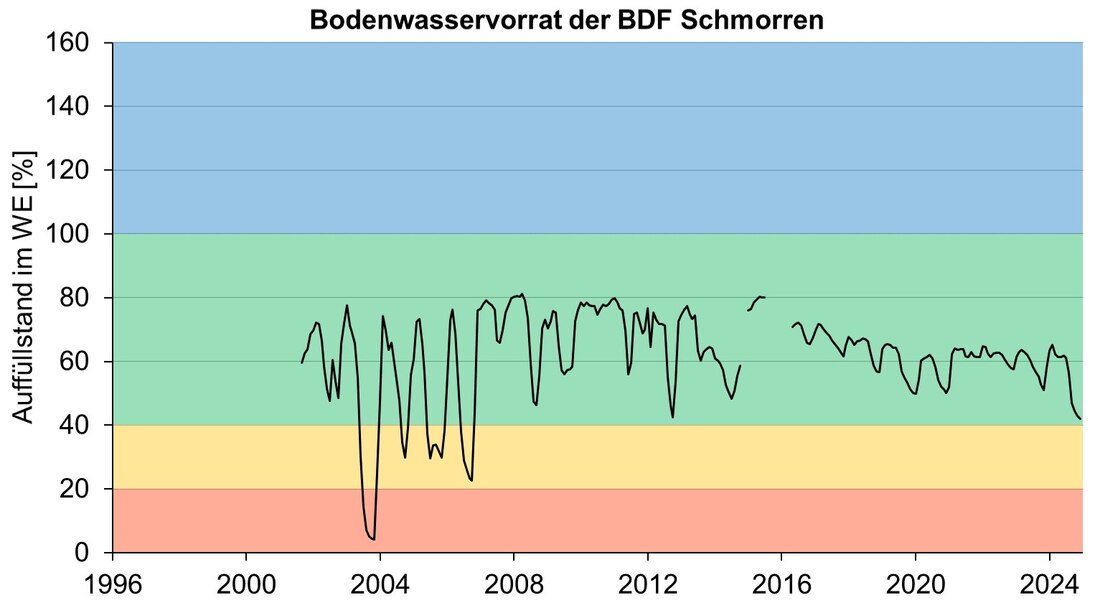

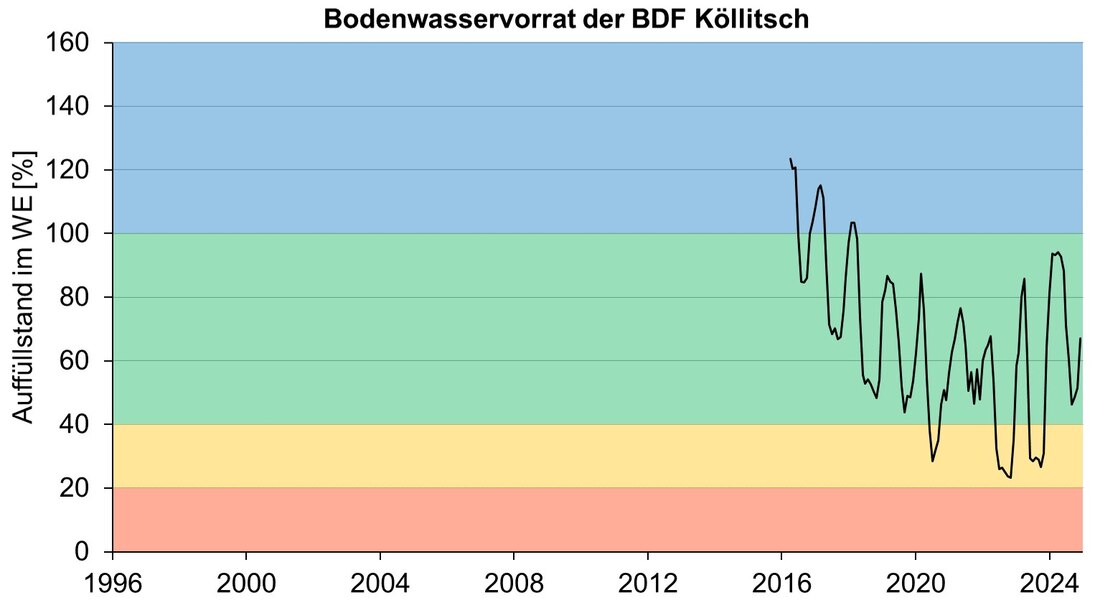

|

Trockenstressrisiko |

Kein Stress (nass) |

Geringer bis kein Trockenstress (feucht) |

Beginnender Trockenstress (trocken) |

Starker Trockenstress (sehr trocken) |

|

Auffüllstand |

>100 % |

40 – 100 % |

20 – 40 % |

< 20 % |

|

Farbcode |

Blau |

Grün |

Gelb |

Rot |

Die Abbildungen zeigen für die vier Bodendauerbeobachtungsstationen-II (BDF-II) mit unterschiedlichen Bodentypen den Auffüllstand des pflanzenverfügbaren Wasservorrates (Monatsmittelwerte) im effektiven Wurzelraum. Auffüllstände über 100 % (blauer Bereich) zeigen an, dass der Boden überschüssiges Wasser nicht mehr speichern kann und es zur Sickerwasserbildung kommt. Diese nassen Bodenverhältnisse wurden fast ausschließlich an der BDF II Lippen beobachtet. Sinkt der Auffüllstand unter den Schwellenwert von 40 % ist mit beginnendem Wasserstress (gelber Bereich) und bei weiter fallenden Werten mit erhöhtem Wasserstress (roter Bereich) für das Pflanzenwachstum zu rechnen. Diese trockenen bis sehr trockenen Bodenbedingungen werden im Sandboden der BDF II Lippen fast jährlich in den Sommermonaten erreicht. Bei Werten bis nahe 0 % Auffüllstand wird dort der permanente Welkepunkt erreicht, was zu irreversiblen Wachstumseinschränkungen führen kann. An den anderen drei Stationen treten trockene Bodenbedingungen lediglich in Jahren mit geringen Niederschlägen (v.a. in den Frühjahrs- und Sommermonaten) auf. Die beobachteten Werte werden außerdem von Landnutzungsänderungen beeinflusst. An der BDF Köllitsch wurden seit Messbeginn im Jahr 2016 zwar deutlich sinkende Bodenwasservorräte erfasst. Die Datenreihe ist jedoch zu kurz um Aussagen zur Langfristentwicklung zu treffen. An den anderen drei BDF-II-Stationen konnten keine klaren statistisch signifikanten Trends abgeleitet werden.

- Faktenblatt: I-Bo-2 Bodenwasser (*.pdf, 0,67 MB) Stand: 10.02.2025

Vermehrte Starkregenereignisse bewirken auch eine Änderung der physikalischen Bodeneigenschaften. Die Auswertungen zur Bodenerosionsgefährdung (2013) verdeutlichen, dass der Anteil sehr hoch gefährdeter Ackerflächen aufgrund von Starkregenereignissen bereits zugenommen hat. Dabei weisen besonders Lössböden und Hanglagen eine ausgeprägte Gefährdung auf. Darüber hinaus sind schätzungsweise etwa 5 % der Ackerböden Sachsens durch Winderosion hoch bis sehr hoch gefährdet. Bei zunehmender Trockenheit kann davon ausgegangen werden, dass insbesondere die feinsandreichen Böden Nordsachsens von einer ansteigenden Winderosionsgefährdung betroffen sind.

- Faktenblatt Bodenerosion (*.pdf, 0,16 MB) Stand 2014

Gezeigt wird die langfristige Entwicklung der Gehalte und Vorräte an organischem Kohlenstoff im Oberboden von Acker- und Grünlandböden in Sachsen seit Mitte der 1990-er Jahre. Bei einem Großteil der Stationen waren die Änderungen der Kohlenstoffvorräte im Oberboden nur gering bzw. nicht statistisch nachweisbar. An 5 Bodendauerbeobachtungsflächen, kurz BDF, davon 2 Grünland- und 3 Ackerstandorte, wurden signifikant negative Trends, d. h. abnehmende Kohlenstoffvorräte im betrachteten Zeitraum beobachtet. Für 12 BDF wurden signifikant zunehmende Kohlenstoffvorräte festgestellt (2 Grünland- und 10 Ackerstandorte).

Verallgemeinerte Aussagen auf Basis gemittelter Werte für alle BDF in Sachsen können nicht getroffen werden.

Kontakt

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 55: Fachzentrum Klima

Leitung Dr. Johannes Franke

Telefon: 0351 2612-5500

Öffentlichkeitsarbeit Katja Rühle

Telefon: 0351 2612-5506