Wald und Forstwirtschaft

Seit dem »Jahrhundertsommer« 2003 zeichnet sich eine Zunahme der Häufigkeit von flächenhaften Schäden durch Wassermangel einerseits und Starkniederschlägen, insbesondere Hagel, andererseits ab. Die direkte Aufeinanderfolge von drei extremen Trockenjahren 2018, 2019 und 2020 ist dabei außergewöhnlich, wobei die langfristigen Folgewirkungen derzeit noch nicht vollständig abschätzbar sind. Von den biotischen Schadfaktoren ist der Buchdrucker die Art mit dem höchsten Schadpotenzial. Die entscheidende und nachhaltige Gegenmaßnahme ist der langfristige und kontinuierliche Waldumbau der heute noch oft dominierenden Nadelholzreinbestände hin zu naturnahen und langfristig klimastabilen Mischwäldern mit einem hohen Laubbaum- und Tannenteil.

Zwischen 1991 und 2017 wirkten sächsische Wälder als CO₂ Senke. Dieser Trend ist allerdings rückläufig. Speicherten sächsische Wälder im Jahr 1991 schätzungsweise 3,6 Millionen Tonnen CO₂ -Äquivalent, waren es 2017 noch circa 2,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent. Seit 2018 gelten die sächsischen Wälder, auf Basis neuerer Schätzungen, als CO₂-Quelle. Das heißt, sie emittieren mehr CO₂, als sie binden. Besonders hoch ist der einflussgebende Anteil lebender Biomasse in der Gesamtbilanz. Hier wurde ein Einbruch der Senkenleistung ab 2018 festgestellt und die lebende Biomasse von einer CO₂-Senke zu einer CO₂-Quelle [1].

Die Entwicklungstendenz in Sachsen ist mit der Tendenz im bundesdeutschen Schnitt vergleichbar und verläuft nahezu analog. Im Bericht der vierten Bundeswaldinventur [2], wird beschrieben, dass die sinkende Senkenleistung lebender Biomasse durch die Senkenleistung mineralischer Waldböden nicht mehr ausgeglichen werden kann. In Sachsen zeigt auch die Senkenleistung der mineralischen Waldböden eine eher abnehmende Tendenz [1]. Reduzierter Zuwachs an Biomasse, Schäden durch Trockenheit und Hitze, so wie Insektenkalamitäten werden als Hauptursachen dieser Entwicklung angesehen [2, 3].

- [1] Treibhausgasmonitoring Sachsen Stand 2024 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

- [2] Der Wald in Deutschland – Ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur Thünen-Institut für Waldökosysteme und Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

- [3] Waldzustandsbericht 2024 Staatsbetrieb Sachsenforst für das Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Kernthesen

- Die klimatischen Bedingungen in Sachsens Wäldern werden zunehmend wärmer und trockener. Das führt zu Anpassungsdruck bei den derzeitigen Leitwaldgesellschaften.

- Die trockenere Witterung begünstigt die Bedingungen, die zur Entstehung von Waldbränden beitragen. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Fläche und Anzahl von Waldbränden.

Das Waldklima wird zunehmend trockener und wärmer.

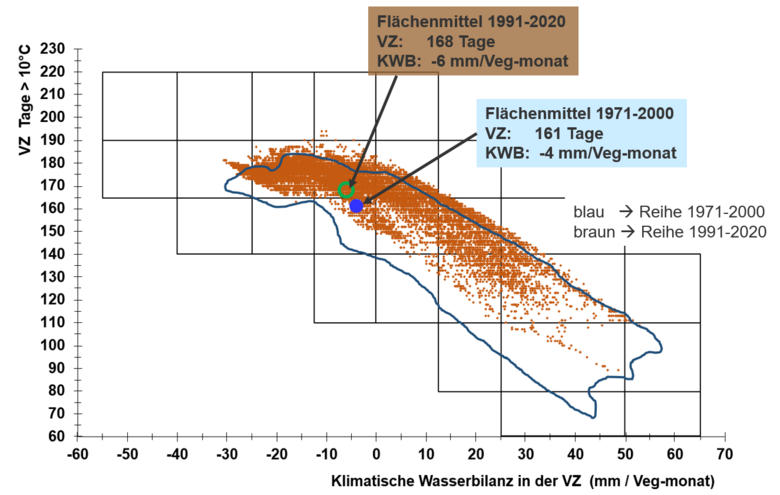

Die dynamische forstliche Klimagliederung stellt für Sachsen bereits eingetretene klimatische Veränderungen räumlich dar und basiert auf der Länge der forstlichen Vegetationszeit und der klimatischen Wasserbilanz (Niederschlag abzüglich der Verdunstung) innerhalb dieses Zeitraumes. Im sächsischen Flächenmittel hat sich die forstliche Vegetationszeit (Zahl der Tage über 10 °C) im Vergleich der Zeiträume 1971-2000 und 1991-2020 um 7 Tage auf durchschnittlich 167 Tage erhöht, dagegen ist die klimatische Wasserbilanz in der Vegetationszeit für beide Klimareihen ähnlich. Im Zuge der Klimaveränderungen verschieben sich die Grenzen der forstlichen Klimaareale deutlich. Damit einhergehend werden sich die Baumartenzusammensetzung und Waldvegetation stark verändern. So muss schon heute für Teile des durch eiszeitliche Sandböden geprägten nordsächsischen Tieflands eine Entwicklung von potenziellen Waldzuständen angenommen werden, die aus historischer Zeit für Sachsen nicht bekannt sind und für die es auch in der Waldvegetation Europas keine Referenzen gibt.

Die Zielzustände der Waldentwicklung und darauf ausgerichtete Strategien werden auf der Basis der Beobachtung und Dokumentation sich vollziehender Standortveränderungen und entsprechender Reaktionen der Wald-Lebensgemeinschaften dynamisch angepasst.

- Faktenblatt: I-Fw-1 Waldklima (*.pdf, 1,77 MB) Stand: 2024

Die Anzahl der Tage im Jahr (betrachtet vom 01.03.-31.10. des Jahres) mit erhöhter Waldbrandgefahr, ermittelt anhand des Waldbrandgefahrenindex FWI, nimmt seit 1961 landesweit relativ kontinuierlich zu. Dies erfolgt in den 10 ausgewiesenen Klimaregionen auf einem regionaltypisch unterschiedlichen Niveau. Die Anzahl und Fläche der jährlichen Waldbrände (ohne Bundeswald) hat sich in den Zeitabschnitten davon abweichend entwickelt und begründet sich in den Maßnahmen des vorbeugenden Waldbrandschutzes.

| Zeitraum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1961–1969 | 22 | 36 | 11 | 14 | 13 | 2 |

20 |

5 | 10 | 6 |

| 1970–1979 | 14 | 34 | 24 | 15 | 17 | 4 | 20 | 8 | 17 | 10 |

| 1980–1989 | 19 | 31 | 23 | 21 | 16 | 4 | 18 | 13 | 14 | 7 |

| 1990–1999 | 29 | 49 | 33 | 23 | 22 | 22 | 29 | 26 | 16 | 14 |

| 2000–2009 | 34 | 43 | 33 | 17 | 35 | 25 | 31 | 23 | 20 | 17 |

| 2010–2019 | 37 | 52 | 38 | 29 | 31 | 23 | 27 | 22 | 25 | 18 |

| 2020–2024 | 52 | 46 | 45 | 39 | 36 | 32 | 31 | 29 | 27 | 20 |

Die Fangzahlen aus den Pheromonfallen des Waldschutzmonitorings (siehe Abbildung) weisen seit 2018 auf sehr hohe Populationszahlen hin. In diesen Zeitraum fallen extrem hohen Schadholzmeldungen, die alle vorherigen Ereignisse überprägen.

Die zunehmende Wärme und Trockenheit im Frühjahr begünstigt nicht nur die Entwicklungsbedingungen für den Fichtenbuchdrucker, sondern erhöht auch die Anfälligkeit des Wirtsbaumes Fichte. Neben der Effektivität von stattfindenden Bekämpfungsmaßnahmen ist die Verfügbarkeit von Brutraum durch Sturmholz ein entscheidender Faktor für das Befallsgeschehen. Statistiken zeigen eine deutliche Überprägung gegenüber dem Standort als Einflussfaktor. Durch die Zunahme von Extremereignissen (S-2b Starkregen) im Zuge des Klimawandels ist potenziell mit einer höheren Verfügbarkeit von geeignetem Brutraum für entsprechende Schadorganismen zu rechnen. Unter der Fortsetzung des derzeitigen Trends mit zunehmender Erwärmung und Rückgangs der Niederschlagsmengen während des Frühjahrs in Sachsen (Fw-1 Waldklima, S-4 Potentielles Wasserdargebot) werden sich zukünftig auch in mittleren und höheren Mittelgebirgslagen die Entwicklungsbedingungen für den Buchdrucker deutlich verbessern.

Insgesamt ist somit in den – im Vergleich zu den bisherigen Hauptschadgebieten – nur in relativ geringem Umfang betroffenen Regionen, zukünftig von einer deutlichen Intensivierung des Befallsgeschehens auszugehen.

Fachinformationen Wald

- Fachinformationen zum sächsischen Wald www.wald.sachsen.de

Kontakt

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 55: Fachzentrum Klima

Leitung Dr. Johannes Franke

Telefon: 0351 2612-5500

Öffentlichkeitsarbeit Katja Rühle

Telefon: 0351 2612-5506

![Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der Tage in den Jahren mit hoher und sehr hoher Waldbrandgefährdung (FWI-Stufen 4+5) in 10 Jahresperioden in 10 Regionen [Datengrundlage: DWD] Sachsenkarte aufgeteilt in zehn Klimaregionen mit dazugehörigem Balkendiagrammen für jede Region.](/img/I-Fw-2_Waldbrandrisiko_Sachsen_rdax_780x588_87s.jpg)